Locaux disponibles

STUDIOS

SALLE POLYVALENTE

Connexion

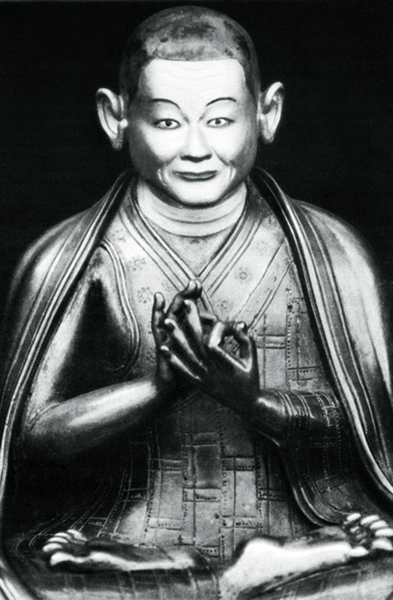

Le Ier Karmapa, Dusoum Khyènpa (1110-1193)

Il y a 900 ans, en 1110 après J.-C., au milieu des sommets enneigés du Tibet oriental, naissait un maître spirituel dont la compassion pour les êtres allait façonner l’avenir du bouddhisme de son pays. Ce grand maître était le Ier Karmapa, Dusoum Khyènpa, qui institua la pratique de la réincarnation volontaire sous une forme que les disciples pourraient reconnaître, pratique qui constitue l’ossature du bouddhisme tibétain tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Le bouddhisme enseigne que les bouddhas et les bodhisattvas ont pour seul but de guider autrui vers l’éveil. Depuis l’époque du Bouddha, d’innombrables bodhisattvas ont parfait leur apprentissage de la compassion et des moyens habiles et se sont de tout leur cœur occupés de leurs disciples. Pourtant, au moment de leur décès, ils ont dû laisser à d’autres le soin de continuer de veiller sur eux. Une fois que ces grands êtres ont atteint un certain niveau de réalisation, ils ont la capacité de demeurer conscients au cours du processus de la mort et de choisir le lieu de leur nouvelle naissance. Cette capacité leur donne la possibilité d’indiquer, avant de décéder, le lieu de leur renaissance, de façon à pouvoir être clairement identifiés et ainsi reprendre la direction spirituelle de leurs disciples et leur activité dans le monde. Tel est le sens du terme « lama réincarné ». Les lamas tibétains réincarnés, tels que Sa Sainteté le Dalaï-Lama et le Gyalwang Karmapa, suivent cette pratique depuis déjà plus d’une douzaine de vies. Pourtant pendant les quinze premiers siècles de l’existence du dharma, aucun maître n’avait conçu ce moyen idéal de diriger ses disciples de vie en vie. Dusoum Khyènpa le fit grâce à cette méthode extraordinairement novatrice et à son ardent dévouement au bien de ses fidèles et à la continuité des enseignements qui lui étaient confiés.

Dusoum Khyènpa assuma sa responsabilité de guide spirituel avec un engagement total qui était évident à la fois dans ses actes et dans ses paroles. Ainsi, Dusoum Khyènpa et ses compagnons d’études avaient un jour reçu un enseignement de leur lama Dagpo Rimpoché (Gampopa), dans lequel ce dernier avait indiqué que la grande compassion était une des qualités indispensables à un maître. Alors que les amis du dharma étaient assis et discutaient de ce propos, Dusoum Khyènpa proposa sa compréhension en ces termes : en tant que maître spirituel, même si l’on doit aller soi-même en enfer pour le bien d’un disciple, on accepte volontiers de le faire, mais en aucun cas, on n’abandonne son disciple.

Dusoum Khyènpa assuma sa responsabilité de guide spirituel avec un engagement total qui était évident à la fois dans ses actes et dans ses paroles. Ainsi, Dusoum Khyènpa et ses compagnons d’études avaient un jour reçu un enseignement de leur lama Dagpo Rimpoché (Gampopa), dans lequel ce dernier avait indiqué que la grande compassion était une des qualités indispensables à un maître. Alors que les amis du dharma étaient assis et discutaient de ce propos, Dusoum Khyènpa proposa sa compréhension en ces termes : en tant que maître spirituel, même si l’on doit aller soi-même en enfer pour le bien d’un disciple, on accepte volontiers de le faire, mais en aucun cas, on n’abandonne son disciple.Au cours de ces 900 dernières années, Dusoum Khyènpa a pleinement vécu en accord avec sa propre définition du guide spirituel. Il a en effet démontré qu’il n’abandonnerait pas ses disciples même au moment de la mort. Après son décès en 1193, Dusoum Khyènpa choisit de revenir sous la forme du IIe Karmapa, Karma Pakshi, et celui-ci fit très clairement savoir qu’il était la réincarnation du Ier Karmapa. Depuis lors, il a repris naissance de manière ininterrompue en tant que Karmapa et s’il revient continuellement depuis 900 ans, c’est pour s’engager dans de multiples activités afin d’accomplir le bien des êtres et du dharma.

Dusoum Khyènpa fut le premier dans l’histoire bouddhiste à laisser des indications sur son lieu de renaissance de façon à ce que ses disciples puissent aller à la recherche de sa réincarnation. Il fut aussi le premier à se faire reconnaître par des disciples antérieurs après sa renaissance. Mais il ne fut en aucun cas le dernier. En effet, le bouddhisme tibétain serait aujourd’hui fort différent sans les lignées de réincarnations des nombreux grands maîtres qui ont adopté cette pratique comme moyen hautement efficace d’accomplir des actes bénéfiques.

Se réincarner volontairement sous une forme que les disciples peuvent reconnaître permet aux lamas de maintenir avec leurs disciples une relation à long terme, sur plusieurs vies. Bien qu’à chaque nouvelle vie les lamas doivent traverser les étapes naturelles du développement physique, ils commencent ce processus avec une maturité mentale qui est bien au-delà de leur âge. Ceci leur permet d’assumer rapidement leur rôle de guide spirituel auprès des disciples de leur vie précédente. En renouant leur relation avec eux, ils offrent la garantie de repartir de la situation qui leur donne la base la plus solide, karmiquement et socialement, pour être bénéfique à autrui. En même temps, ils ont la possibilité de poursuivre tous les projets initiés dans leurs vies passées, comme développer leurs monastères, leurs instituts d’études ou centres de retraite et s’occuper de la transmission générale de la lignée d’enseignement dont ils ont la charge.

Se réincarner volontairement sous une forme que les disciples peuvent reconnaître permet aux lamas de maintenir avec leurs disciples une relation à long terme, sur plusieurs vies. Bien qu’à chaque nouvelle vie les lamas doivent traverser les étapes naturelles du développement physique, ils commencent ce processus avec une maturité mentale qui est bien au-delà de leur âge. Ceci leur permet d’assumer rapidement leur rôle de guide spirituel auprès des disciples de leur vie précédente. En renouant leur relation avec eux, ils offrent la garantie de repartir de la situation qui leur donne la base la plus solide, karmiquement et socialement, pour être bénéfique à autrui. En même temps, ils ont la possibilité de poursuivre tous les projets initiés dans leurs vies passées, comme développer leurs monastères, leurs instituts d’études ou centres de retraite et s’occuper de la transmission générale de la lignée d’enseignement dont ils ont la charge.La pérennité inégalée des institutions bouddhistes au Tibet est due, pour une part non négligeable, à l’exceptionnelle solidité de ces lignées de réincarnations. Au fil des siècles, le bouddhisme tibétain a survécu aux aléas de la situation politique, militaire et économique. Au XXe siècle, il a réussi à se reconstituer en exil, privé de toutes les conditions matérielles qui le soutenaient auparavant dans son pays natal. Les êtres humains ont la capacité de s’adapter beaucoup plus vite que de grandes institutions ; chaque nouveau maître d’une lignée de réincarnations peut employer sa sagesse et sa flexibilité pour répondre aux circonstances historiques changeantes, sans perdre sa motivation et son objectif, qui constituent l’essence de sa tradition et l’ont amené à se réincarner. Ainsi, la réincarnation en tant qu’institution a-t-elle joué un grand rôle, car elle a permis aux Tibétains de transmettre, dans le cadre de lignées ininterrompues, les enseignements rapportés d’Inde il y a plus d’un millénaire et de revenir en Inde avec ce même dharma qui reste totalement approprié.

Cette façon de prendre en charge les disciples et la lignée sur plusieurs générations, qui semble si évidente à l’heure actuelle, n’était non seulement pas évidente à l’époque de Dusoum Khyènpa, mais elle était difficile à imaginer. Afin de comprendre pleinement qui était le Ier Karmapa, on doit le voir comme un être dont l’aspiration à accomplir le bien du monde était si grande, l’engagement à le faire personnellement si déterminé et la pensée si novatrice qu’il a trouvé un moyen jusque-là inédit de les réaliser.

La vie de Dusoum Khyènpa

Dusoum Khyènpa naquit au Tibet oriental en 1110 après J.-C., d’une mère du nom de Lhatok Zagang Jam et d’un père du nom de Gompa Dorjé Gœunpo. Son lieu de naissance se trouve à Drésheu, qui fait partie de Drého dans le Kham et est entouré de montagnes enneigées. Contrairement à ceux qui l’ont précédé dans la lignée Marpa Kagyu, Dusoum Khyènpa naquit dans une famille modeste qui avait plus d’aptitude pour la pratique spirituelle que pour la réussite temporelle. Ses parents étaient tous deux des pratiquants diligents et on lui donna le nom de Guépèl, ce qui veut dire « Accroissement de la Vertu ». Ses parents s’efforcèrent de veiller à ce qu’il vive en accord avec son nom en lui enseignant le dharma, qui fit partie intégrante de son éducation dès le tout début. La pratique principale de son père était Yamāntaka et l’on décrivait sa mère comme une vraie yoginī. Élevé dans un tel environnement, Dusoum Khyènpa fut imprégné du dharma dès sa naissance. À l’âge de onze ans, il reçut l’initiation et les instructions de la pratique de Paldèn Lhamo de son père et de Shérab Gœun, un parent qui était aussi un pratiquant sérieux. En présage des accomplissements à venir, Dusoum Khyènpa eut une vision directe de Paldèn Lhamo alors qu’il s’engageait dans la pratique.

Dusoum Khyènpa naquit au Tibet oriental en 1110 après J.-C., d’une mère du nom de Lhatok Zagang Jam et d’un père du nom de Gompa Dorjé Gœunpo. Son lieu de naissance se trouve à Drésheu, qui fait partie de Drého dans le Kham et est entouré de montagnes enneigées. Contrairement à ceux qui l’ont précédé dans la lignée Marpa Kagyu, Dusoum Khyènpa naquit dans une famille modeste qui avait plus d’aptitude pour la pratique spirituelle que pour la réussite temporelle. Ses parents étaient tous deux des pratiquants diligents et on lui donna le nom de Guépèl, ce qui veut dire « Accroissement de la Vertu ». Ses parents s’efforcèrent de veiller à ce qu’il vive en accord avec son nom en lui enseignant le dharma, qui fit partie intégrante de son éducation dès le tout début. La pratique principale de son père était Yamāntaka et l’on décrivait sa mère comme une vraie yoginī. Élevé dans un tel environnement, Dusoum Khyènpa fut imprégné du dharma dès sa naissance. À l’âge de onze ans, il reçut l’initiation et les instructions de la pratique de Paldèn Lhamo de son père et de Shérab Gœun, un parent qui était aussi un pratiquant sérieux. En présage des accomplissements à venir, Dusoum Khyènpa eut une vision directe de Paldèn Lhamo alors qu’il s’engageait dans la pratique.Une adolescence difficile

Bien que ses années d’enfance aient préparé le jeune Dusoum Khyènpa aux activités du dharma dans lesquelles il excellerait plus tard, rien n’avait pu le préparer aux orages émotionnels qui marqueraient son adolescence. Ces événements sont généralement omis dans les biographies, où il y est seulement fait référence de façon obscure ou peut-être par euphémisme, avec des expressions comme « la soumission de l’ennemi ». Une version plus complète de cette « soumission » apparaît dans la biographie de Dusoum Khyènpa compilée par le VIIIe Karmapa, Mikyeu Dorjé. Ce récit indique que Dusoum Khyènpa subit une période de grand trouble intérieur pendant ses années d’adolescence. Selon un scénario séculaire qui n’en est pas moins douloureux pour être commun, Dusoum Khyènpa perdit au profit d’un autre la jeune femme avec laquelle il avait une relation amoureuse. La jeune femme lui fut « enlevée » par son rival, comme le dit la biographie. La réaction de Dusoum Khyènpa montre tous les signes d’une fureur jalouse au point qu’il chercha un moyen de tuer l’homme. Utilisant la sorcellerie, dont Milarépa avait aussi fait usage, il réussit à atteindre son but et l’homme mourut. Peu de temps après, Dusoum Khyènpa abandonna la vie de laïc pour toujours et prit l’ordination monastique à l’âge de seize ans.

Bien que sa biographie ne précise pas l’état intérieur de Dusoum Khyènpa à cette époque, l’incident montre qu’il était en proie à un attachement irrésistible et à une colère incontrôlée comme il peut s’en produire quand on perd un objet de fort attachement. Cependant, le fait qu’il ait choisi l’ordination après cet épisode suggère que l’expérience éveilla en lui un profond sentiment de la futilité d’une vie passée à la recherche de tels objets d’attachement. Son expérience directe de la force destructrice de ses propres perturbations lui fournit certainement une puissante preuve empirique de la vérité des enseignements du Bouddha, selon lesquels les causes de la souffrance se trouvent à l’intérieur de soi, tout comme les causes du bonheur.

Cette rencontre brutale avec la souffrance causée par ses propres perturbations ayant fait naître en lui la certitude de la vanité des choses de ce monde, Dusoum Khyènpa abandonna définitivement la vie ordinaire et franchit la porte du dharma. Il fut ordonné comme novice par Drého Chogi Lama (né en 1056), âgé de soixante-dix ans, disciple du grand traducteur tibétain Ngog Lotsāwa Lodèn Shérab (1059-1109). Quand il reçut les vœux monastiques, Dusoum Khyènpa eut une vision dans laquelle le Bouddha lui présentait une coiffe noire. Plus tard, il confectionna une coiffe matérielle sur le modèle de celle de la vision, qui devint la première coiffe associée à la lignée des Karmapas. C’est à cette époque qu’on lui donna comme nom secret le qualificatif de « Karmapa » ou « Être à l’Activité Éveillée ».

La quête du dharma

À peine trois ans après son ordination, Dusoum Khyènpa se mit en route pour le Tibet central, afin de se rendre dans les centres les plus réputés tant pour les études érudites rigoureuses que pour la pratique méditative. Sans qu’il en ait connaissance, au même moment, un autre Khampa nommé Pagdrou Dorjé Gyalpo, ou Pagmodroupa (1110-1170), faisait aussi le long voyage du Kham vers le Tibet central en quête du dharma. Tous deux étaient nés la même année ; ils se rencontrèrent loin de leur pays natal dans les principaux centres d’études de l’époque à Teuloung, au Tibet central. Ils devinrent de proches amis du dharma et tous deux s’en remirent plus tard à Gampopa pour leur direction spirituelle. En leur temps, Dusoum Khyènpa et Pagmodroupa jouèrent un rôle clé dans la sauvegarde de l’avenir de la lignée de Gampopa. C’est Dusoum Khyènpa qui fonda la lignée Karma Kagyu et Pagmodroupa qui instruisit des disciples lesquels fonderaient plus tard les lignées Droukpa Kagyu et Drigoung Kagyu. (Les lignées Karma Kagyu, Droukpa Kagyu et Drigoung Kagyu sont les trois plus grandes lignées Kagyu issues de Gampopa encore prospères de nos jours.)

Durant les neuf années suivantes, Dusoum Khyènpa se plongea dans les études, d’abord des principaux textes de philosophie bouddhiste et, plus tard, des tantras. À cette époque, le Tibet connaissait un incroyable regain de confiance culturelle et de maturité spirituelle. Au XIIe siècle, le Tibet central en particulier accueillait un certain nombre de lotsāwas influents qui étaient eux-mêmes des enseignants et des auteurs importants. Pendant son séjour à Teuloung, Dusoum Khyènpa étudia les traités indiens les plus difficiles avec les meilleurs enseignants de l’époque. C’est avec des érudits aussi illustres que Gyamarpa (XIe siècle) et son brillant prodige Chapa Cheukyi Sèngué (1109-1169) que Dusoum Khyènpa étudia les principaux textes d’Asaṅga ainsi que le Mūlamadhyamakakārikās de Nāgārjuna, le Madhyamakāvatāra de Candrakīrti et le Catuḥśataka d’Āryadeva, obtenant des bases fermes dans les vues des deux principaux courants de la philosophie du mahāyāna : le cittamātra et le madhyamaka.

Durant les neuf années suivantes, Dusoum Khyènpa se plongea dans les études, d’abord des principaux textes de philosophie bouddhiste et, plus tard, des tantras. À cette époque, le Tibet connaissait un incroyable regain de confiance culturelle et de maturité spirituelle. Au XIIe siècle, le Tibet central en particulier accueillait un certain nombre de lotsāwas influents qui étaient eux-mêmes des enseignants et des auteurs importants. Pendant son séjour à Teuloung, Dusoum Khyènpa étudia les traités indiens les plus difficiles avec les meilleurs enseignants de l’époque. C’est avec des érudits aussi illustres que Gyamarpa (XIe siècle) et son brillant prodige Chapa Cheukyi Sèngué (1109-1169) que Dusoum Khyènpa étudia les principaux textes d’Asaṅga ainsi que le Mūlamadhyamakakārikās de Nāgārjuna, le Madhyamakāvatāra de Candrakīrti et le Catuḥśataka d’Āryadeva, obtenant des bases fermes dans les vues des deux principaux courants de la philosophie du mahāyāna : le cittamātra et le madhyamaka.Une fois l’étude de ces textes terminée, Dusoum Khyènpa se rendit au grand centre Kadampa de Pènyul. Comme il était un étudiant particulièrement prometteur, Patsab Lotsāwa, le plus grand spécialiste de la philosophie du madhyamaka prāsaṅgika du XIIe siècle, lui enseigna les six traités de Nāgārjuna. Pendant encore six ans, Dusoum Khyènpa étudia les textes Kadampa auprès du maître kadampa Guéshé Sharwapa. Il poursuivit l’étude du tantra, recevant la série des six pratiques yogiques associées au tantra de Kālacakra ainsi que le tantra de Kākamukha Mahākāla.

C’est durant cette période que Dusoum Khyènpa prit l’ordination de bhikṣu, le niveau le plus élevé d’ordination monastique. Un disciple de Guéshé Sharwapa, Mèl Dulwa Dzinpa (Détenteur du vinaya) fit office de précepteur et Yéshé Lodreu de maître du rituel. Dusoum Khyènpa étudia de manière approfondie le fondement de l’apprentissage des moines, le vinaya, excellant à un point tel qu’on lui demanda de l’enseigner aux autres.

La rencontre avec Gampopa

À trente ans passés, Dusoum Khyènpa décida de partir à la recherche de son maître, celui qui lui témoignerait la plus grande bonté et le conduirait à la plus haute réalisation : le Seigneur Gampopa, aussi connu comme Dagpo Rimpoché. Alors qu’il était en route pour le siège principal de Gampopa, Daglha Gampo, Dusoum Khyènpa rencontra d’abord le neveu de celui-ci, Gomtsul (1116-1169) et reçut de lui des enseignements.

À trente ans passés, Dusoum Khyènpa décida de partir à la recherche de son maître, celui qui lui témoignerait la plus grande bonté et le conduirait à la plus haute réalisation : le Seigneur Gampopa, aussi connu comme Dagpo Rimpoché. Alors qu’il était en route pour le siège principal de Gampopa, Daglha Gampo, Dusoum Khyènpa rencontra d’abord le neveu de celui-ci, Gomtsul (1116-1169) et reçut de lui des enseignements.Lorsqu’il arriva à Daglha Gampo, on fit attendre Dusoum Khyènpa deux mois avant que Gampopa veuille bien le recevoir. Dusoum Khyènpa possédait alors une solide compréhension intellectuelle grâce à ses six années d’études des enseignements kadampas et à sa profonde connaissance des traités de la philosophie indienne. Néanmoins, quand Gampopa accepta finalement de le recevoir, il ne lui accorda d’abord que les enseignements du lam rim ou « chemin graduel », qui avaient déjà fait partie du programme de base qu’il avait étudié pendant des années auprès de maîtres kadampas. Gampopa n’offrit à son nouveau disciple, avide d’apprendre, ni transmissions secrètes ni instructions particulières, mais il lui conseilla seulement de pratiquer le lam rim en disant : « J’ai médité sur cette tradition. Tu dois en faire autant. »

Dusoum Khyènpa avait peut-être espéré des instructions plus avancées ou ésotériques, mais il suivit avec diligence les conseils de Gampopa et entra en retraite solitaire pendant neuf mois. Il s’engagea avec grande intensité dans les pratiques que Gampopa lui avait indiquées, revêtu d’un simple morceau de coton. Il médita avec tant d’efforts que, pendant ces neuf mois, ses mains demeurèrent constamment moites de transpiration.

Au fil des ans, Gampopa guida Dusoum Khyènpa avec grande habileté, lui donnant des instructions pendant un certain temps, puis envoyant ce méditant déterminé pratiquer dans la solitude, dans différents lieux du sud du Tibet, depuis Dagpo et Eulkha jusque dans le Tsang, et au sud jusqu’à une région frontalière qui couvre une zone maintenant partagée entre le Tibet, le Bhoutan et l’Arunachal Pradesh. Ce dernier territoire était dirigé par le roi de Meun, qui accorda à Dusoum Khyènpa le droit de passage de façon à ce qu’il puisse circuler et méditer librement. La présence de tigres dans la région ne l’empêcha pas de demeurer ferme dans sa résolution de suivre les conseils de Gampopa et de persévérer dans sa pratique.

L’obtention de la certitude

Après avoir étudié et médité ainsi pendant plusieurs années, Dusoum Khyènpa retourna voir Gampopa pour lui faire part de son expérience et demander d’autres instructions. Lorsqu’il l’eut écouté décrire ses expériences de méditation, Gampopa répondit : « J’avais auparavant placé de grands espoirs en toi, mais ceci est décevant. Il faut que tu continues à méditer. » Se conformant à ce conseil, Dusoum Khyènpa médita pendant six mois encore, mais ne vit aucune évolution. Il gagna néanmoins une ferme conviction dans la valeur de son expérience, malgré les doutes affichés par Gampopa. Il déclara : « Ce n’est pas possible que ce ne soit pas correct. Même si ce n’est pas correct, c’est ainsi que je méditerai. » Gampopa le guida de cette manière jusqu’au point où Dusoum Khyènpa acquit une certitude inébranlable sur sa méditation. Quand il revint pour faire part de son expérience, le grand Gampopa plaça la main sur sa tête et lui dit : « Mon fils, tu as maintenant tranché les liens qui retiennent au samsara. »

Dusoum Khyènpa était renommé pour son exceptionnelle intrépidité dans la méditation et il était considéré comme supérieur à tous au sein de la nombreuse assemblée de méditants que Gampopa guidait. Bien que ses prodiges en méditation lui aient valu une position supérieure dans cette communauté de pratiquants, les biographies indiquent qu’il forgea des liens d’amitié étroits et durables avec nombre de ses compagnons d’études. En général, ses amis reconnaissaient qu’il était totalement fidèle à sa parole et il est clair qu’il inspira aux autres une loyauté semblable.

Dusoum Khyènpa étudia surtout avec Gampopa, mais il eut aussi l’occasion de rencontrer l’autre principal disciple de Milarépa, Réchoungpa (1085-1161), et de recevoir de sa part la transmission complète des six yogas de Nāropa, ainsi que d’autres instructions.

Gampopa lui-même donna à Dusoum Khyènpa des instructions personnelles sur le mahāmudrā et des directives sur la pratique de Vajrayoginī. Ensuite, il lui conseilla d’aller pratiquer le mahāmudrā dans une lointaine contrée orientale, dans une région du Kham appelée Kampo Gangra. Ce serait d’un très grand bienfait pour les êtres, lui dit-il.

Bien que Gampopa ait alors de très nombreux pratiquants sous sa direction, l’immense dévotion de Dusoum Khyènpa conférait un parfum distinct à leur relation de maître à disciple. Au cours d’un des séjours de Dusoum Khyènpa à Daglha Gampo, Gampopa distribua un morceau d’étoffe à chacun de ses trois proches disciples du Kham – Sèltong Shogom (né au XIIe siècle), Pagmodroupa et Dusoum Khyènpa – connus comme « les Trois Hommes du Kham ». Il leur donna l’instruction d’en faire une coiffe. Dusoum Khyènpa accordait une telle valeur à l’étoffe reçue de son lama qu’il confectionna minutieusement une coiffe de la plus belle forme possible. Peu après, Gampopa les appela tous les trois et leur demanda d’apporter la coiffe qu’ils avaient fabriquée. Sèltong Shogom avait négligé d’accomplir sa tâche, mais quand la convocation arriva, il essaya à la hâte de donner à l’étoffe une forme de coiffe. Au même moment, Dusoum Khyènpa arriva avec la magnifique coiffe qu’il avait mis tant de soin à fabriquer.

Les efforts faits par Dusoum Khyènpa pour utiliser le tissu sont très révélateurs de son caractère. Le soin qu’il mit à transformer ce que Gampopa lui avait donné pour en faire un objet splendide fut interprété comme un signe de bon augure pour l’avenir de la lignée reçue de Gampopa et que lui-même allait transmettre, lignée aujourd’hui connue sous le nom de Karma Kagyu. En effet, les efforts de Dusoum Khyènpa pour préserver et apprécier ce que Gampopa lui avait légué ont produit de magnifiques résultats qui durent encore. Une réplique de cette coiffe est toujours portée par le Karmapa aujourd’hui. Elle est connue comme étant la « Coiffe multicolore » et tient lieu de lama, lama qui dans de nombreuses pratiques bouddhistes est visualisé au sommet de la tête du disciple.

La perte du lama

En 1153, quatorze ans après la rencontre de Dusoum Khyènpa avec Gampopa, le lama qui avait pris soin de lui avec tant de bonté décéda. Dusoum Khyènpa apprit la nouvelle quand il rencontra, à Eulkha, le neveu de Gampopa, Gomtsul, et un autre disciple qui s’appelait Pagpa. Serrant un vêtement qui avait appartenu à Gampopa, Dusoum Khyènpa récita des prières et se lamenta. Gampopa leur apparut alors dans le ciel, clairement visible (voir photo, à gauche). Cette apparition surprenante contribua beaucoup à apaiser la douleur de Dusoum Khyènpa, qui fit cette remarque : « Le lama est venu pour dissiper mon chagrin. »

En 1153, quatorze ans après la rencontre de Dusoum Khyènpa avec Gampopa, le lama qui avait pris soin de lui avec tant de bonté décéda. Dusoum Khyènpa apprit la nouvelle quand il rencontra, à Eulkha, le neveu de Gampopa, Gomtsul, et un autre disciple qui s’appelait Pagpa. Serrant un vêtement qui avait appartenu à Gampopa, Dusoum Khyènpa récita des prières et se lamenta. Gampopa leur apparut alors dans le ciel, clairement visible (voir photo, à gauche). Cette apparition surprenante contribua beaucoup à apaiser la douleur de Dusoum Khyènpa, qui fit cette remarque : « Le lama est venu pour dissiper mon chagrin. »Chaque année à partir de cette date, Dusoum Khyènpa commémora l’anniversaire de la mort de Gampopa et il instaura plus tard cette pratique dans les monastères que lui-même fonda. Dusoum Khyènpa garda une profonde gratitude envers Gampopa, mais aussi un sentiment de devoir à l’égard de son monastère de Daglha Gampo. Toute sa vie, chaque fois qu’il recevait de larges offrandes, il les envoyait à Daglha Gampo pour soutenir la communauté et les bâtiments que Gampopa avait fondés.

Quelque temps après que les rituels pour le décès du grand maître eurent été accomplis selon la coutume, Dusoum Khyènpa se souvint du conseil donné par son lama de partir vers l’est, au Kham, et de pratiquer le mahāmudrā dans la région de Kampo Gangra. L’annonce de son départ rencontra des objections : leur maître n’étant plus là, l’immense assemblée des pratiquants de Daglha Gampo avait besoin d’être guidée et Dusoum Khyènpa avait d’amples occasions de faire le bien des êtres et du dharma sans avoir à quitter le lieu. Comme il faisait ses préparatifs, ses amis du dharma essayèrent de le dissuader. Pagmodroupa, son compagnon de longue date, le supplia de rester à Daglha Gampo et lui dit : « Si tu vas au Kham, tu devras donner beaucoup d’initiations. Ceci raccourcira ta vie. » En général, donner des initiations tantriques à ceux qui n’ont pas gardé la pureté de leurs samayas (engagements tantriques) peut avoir un impact désastreux sur la santé et la durée de vie du lama qui les confère. Pagmodroupa pensait que, s’il quittait la communauté des méditants de Daglha Gampo, Dusoum Khyènpa encourait un risque en entrant en contact avec des pratiquants moins sérieux. Dusoum Khyènpa répondit à Pagmodroupa : « C’est très aimable à toi de t’inquiéter pour moi, mais je vivrai jusqu’à l’âge de 84 ans, que je donne des initiations ou non. Il n’y aura pas de mort prématurée pour moi. »

Porté par la confiance extraordinaire qui était née de sa propre réalisation et de sa foi en son lama, Dusoum Khyènpa partit pour le Kham, conformément au conseil de Gampopa, et il vécut en effet jusqu’à quatre-vingt-quatre ans, comme il l’avait prédit.

Le retour au Kham

Trente ans après en être parti, Dusoum Khyènpa, alors qu’il avait cinquante ans, accomplit le voyage de retour dans son pays natal. Selon les instructions de Gampopa, il médita sur le mahāmudrā dans la région de Kampo Gangra. Durant cette période, Dusoum Khyènpa s’engagea dans des pratiques de yoga du rêve et du mahāmudrā et il atteignit un niveau de réalisation où il pouvait dissoudre la frontière entre sommeil et état de veille, ainsi qu’entre méditation et activités ordinaires. Sa réalisation du mahāmudrā atteignit le quatrième niveau, celui de la non-méditation.

Au Kham, très rapidement Dusoum Khyènpa attira des disciples et, en peu de temps, le nombre de moines de sa communauté dépassa le millier. En 1164, il fonda le monastère de Kampo Nénang, dans un lieu niché au milieu de douces cimes (voir photo page suivante). Là, après avoir établi un centre de retraite et un monastère, il consacra les deux décennies suivantes à développer la réalisation des nombreux aspirants qui recherchaient sa direction spirituelle. Comme c’était le premier siège principal, Kampo Nénang resta puissamment imprégné de sa présence. D’ailleurs jusqu’à ce jour, chaque fois qu’un Karmapa vient de renaître en ce monde, la lettre A apparaît sur un rocher à Kampo Nénang. (voir photo)

Au Kham, très rapidement Dusoum Khyènpa attira des disciples et, en peu de temps, le nombre de moines de sa communauté dépassa le millier. En 1164, il fonda le monastère de Kampo Nénang, dans un lieu niché au milieu de douces cimes (voir photo page suivante). Là, après avoir établi un centre de retraite et un monastère, il consacra les deux décennies suivantes à développer la réalisation des nombreux aspirants qui recherchaient sa direction spirituelle. Comme c’était le premier siège principal, Kampo Nénang resta puissamment imprégné de sa présence. D’ailleurs jusqu’à ce jour, chaque fois qu’un Karmapa vient de renaître en ce monde, la lettre A apparaît sur un rocher à Kampo Nénang. (voir photo)C’est à Kampo Nénang que Dusoum Khyènpa reçut Drogœun Réchèn (aussi connu sous le nom de Sangyé Réchèn Pèldrag, 1148-1218), son disciple de cœur. En plus d’assumer la continuité de la lignée de Dusoum Khyènpa, Drogœun Réchèn joua un rôle fondamental en reconnaissant que le IIe Karmapa, Karma Pakshi, était en fait la réincarnation de Dusoum Khyènpa. C’est à Drogœun Réchèn que Dusoum Khyènpa avait confié la lettre indiquant les détails de sa prochaine incarnation, lettre dans laquelle il déclarait qu’il reviendrait, serait-ce pour le bien d’un seul être.

En même temps qu’il accomplissait le but de sa vie – s’occuper de ses disciples –, Dusoum Khyènpa s’employa à dissiper les disputes, jouant le médiateur entre factions rivales à travers le Kham. Ses interventions habiles et parfois sa seule présence permirent, à de nombreuses reprises, de trouver des solutions à des animosités profondément enracinées et à des conflits personnels. Ce rôle de conciliateur est un trait qui revient sans cesse dans la vie des incarnations successives du Karmapa et forme une composante essentielle de leur activité en ce monde.

À l’âge de soixante-quatorze ans, Dusoum Khyènpa fonda son deuxième siège monastique d’importance, le monastère de Karma Gœun. Pendant toute cette période, alors même qu’il développait ses propres monastères, Dusoum Khyènpa continuait à envoyer des offrandes à Daglha Gampo. Il envoya une fois une caravane de soixante-dix yaks chargés de thé.

Activités au Tibet central

Des années auparavant, quand Dusoum Khyènpa résidait encore au Tibet central, le neveu de Gampopa, Gomtsul, lui avait conseillé de revenir au Tibet central après son séjour au Kham. Comme il accordait toujours de la valeur aux instructions reçues de ses maîtres, Dusoum Khyènpa était bien déterminé à honorer ce conseil malgré son âge avancé. Marpa, de même, avait fait preuve d’une détermination exceptionnelle quand il avait entrepris son troisième voyage en Inde sur ses vieux jours. Mais, contrairement à Marpa, Dusoum Khyènpa ne nourrissait aucun espoir de retrouver son lama au bout du voyage car, à cette date, Gampopa et Gomtsul étaient tous deux décédés. L’immense cercle de ses disciples tant à Kampo Nénang qu’à Karma Gœun, ou ailleurs dans la région, lui offrait plus que d’amples occasions d’être bénéfique en restant au Kham. Pourtant, alors qu’il approchait les quatre-vingts ans, il entreprit le difficile voyage, fidèle à ses engagements envers ses maîtres et guidé par l’idée qu’il pouvait encore œuvrer pour autrui.

Des années auparavant, quand Dusoum Khyènpa résidait encore au Tibet central, le neveu de Gampopa, Gomtsul, lui avait conseillé de revenir au Tibet central après son séjour au Kham. Comme il accordait toujours de la valeur aux instructions reçues de ses maîtres, Dusoum Khyènpa était bien déterminé à honorer ce conseil malgré son âge avancé. Marpa, de même, avait fait preuve d’une détermination exceptionnelle quand il avait entrepris son troisième voyage en Inde sur ses vieux jours. Mais, contrairement à Marpa, Dusoum Khyènpa ne nourrissait aucun espoir de retrouver son lama au bout du voyage car, à cette date, Gampopa et Gomtsul étaient tous deux décédés. L’immense cercle de ses disciples tant à Kampo Nénang qu’à Karma Gœun, ou ailleurs dans la région, lui offrait plus que d’amples occasions d’être bénéfique en restant au Kham. Pourtant, alors qu’il approchait les quatre-vingts ans, il entreprit le difficile voyage, fidèle à ses engagements envers ses maîtres et guidé par l’idée qu’il pouvait encore œuvrer pour autrui.Arrivé au Tibet central, Dusoum Khyènpa se rendit d’abord à Daglha Gampo, où il enseigna longuement, supervisa la reconstruction de bâtiments tombés en ruines et offrit au monastère une série de cent volumes de textes sacrés, écrits à la main en lettres d’or.

On avait également au Tibet central un besoin urgent des pouvoirs d’apaisement de Dusoum Khyènpa, car un autre disciple de Gampopa du nom de Lama Shang (Tsèlpa Tseundru Dragpa, 1123/1121-1193) affichait un comportement de plus en plus courroucé, ce qui provoquait une forte désapprobation de la société. Bien que de nombreuses personnes aient essayé de convaincre Lama Shang de renoncer à ses activités, aucune n’avait réussi. Cependant, on raconte qu’au cours d’une rencontre avec Dusoum Khyènpa, Lama Shang, qui était d’un non-conformisme extrême, avait dansé comme un fou dans la pièce, avait tiré sur un des doigts de Dusoum Khyènpa, puis avait soudain renoncé à son comportement controversé une fois pour toutes. Grâce à son intervention auprès de Lama Shang, Dusoum Khyènpa contribua fortement à la paix au Tibet central.

Un autre acte majeur de Dusoum Khyènpa durant cette période fut la fondation du monastère de Tsourpou, à l’ouest de Lhassa, au Teuloung, la région où Dusoum Khyènpa était d’abord venu étudier quand il était jeune. Tsourpou deviendrait un centre prospère pour l’étude et la pratique et un site important pour la continuité de la lignée de réincarnations du Karmapa. Pendant 900 ans, dans chacune de ses vies successives, le Karmapa a toujours résidé quelque temps au monastère de Tsourpou.

Son dernier enseignement

En 1193, une fois achevées les multiples œuvres de sa vie, Dusoum Khyènpa confia ses livres et ses reliques à son principal disciple, Drogœun Réchèn, et céda le reste de ses biens à différentes communautés du dharma de la lignée de Gampopa. Le troisième jour du Nouvel An tibétain, Dusoum Khyènpa donna un dernier enseignement à l’assemblée réunie à Tsourpou, leva les yeux vers le ciel et entra en méditation. Il demeura ainsi le reste de la matinée. À midi, le Ier Karmapa abandonna le corps qu’il avait si bien utilisé pour faire le bien des êtres en cette vie et partit vers sa nouvelle incarnation.

En 1193, une fois achevées les multiples œuvres de sa vie, Dusoum Khyènpa confia ses livres et ses reliques à son principal disciple, Drogœun Réchèn, et céda le reste de ses biens à différentes communautés du dharma de la lignée de Gampopa. Le troisième jour du Nouvel An tibétain, Dusoum Khyènpa donna un dernier enseignement à l’assemblée réunie à Tsourpou, leva les yeux vers le ciel et entra en méditation. Il demeura ainsi le reste de la matinée. À midi, le Ier Karmapa abandonna le corps qu’il avait si bien utilisé pour faire le bien des êtres en cette vie et partit vers sa nouvelle incarnation.Quand Lholayapa, ami de Dusoum Khyènpa et frère du dharma de Daglha Gampo, apprit la nouvelle du décès de Dusoum Khyènpa, il fit ce commentaire : « On doit s’occuper des monastères principaux de ses amis. » Il décida donc d’abandonner ses propres activités pour superviser la transition à Tsourpou. En venant prendre en charge le monastère de Tsourpou durant quelques années, l’ami de Dusoum Khyènpa aida à assurer la transition avant que le IIe Karmapa soit découvert et qu’il puisse reprendre cette responsabilité. Cet acte généreux de la part de Lholayapa est un dernier témoignage de la dévotion et de la loyauté que Dusoum Khyènpa inspirait non seulement à ses disciples mais aussi à ses amis.

Du début de sa vie – passant d’une adolescence pleine de fureur jalouse à une période de profond remords – jusqu’à sa décision de revenir en ce monde dans un nouveau corps pour poursuivre sa tâche pour le bien des êtres, Dusoum Khyènpa montra sa capacité à s’adapter selon le besoin, ce qui est la vraie marque d’un être saint. Son engagement total envers ceux qui étaient sous sa protection fut le moteur de sa vie et de sa mort. Avec la créativité infinie qui demeure une marque distinctive de la lignée de réincarnations du Karmapa jusqu’à ce jour, Dusoum Khyènpa découvrit un moyen jusque-là inexploré de guider ses disciples jusqu’à l’éveil. Finalement, même la mort ne put l’empêcher de continuer à veiller sur ses disciples et sur la transmission du dharma.

© Texte soumis aux lois du copyright à consulter ICI.